新浪讯,2020年6月20日至8月23日,阿拉里奥画廊在上海空间推出纸本绘画群展‘纸间回想’。展览呈现来自中国当代艺术家陈墙(Chen Qiang,b.1960)、黄渊青(Huang Yuanqin,b.1963)、井士剑(Jin Shijian,b.1960)的近 30 多件纸上作品。展览借由三位艺术家自90 年代末至今,基于东方材料语境——纸所进行的迥异探索,试图回溯过往 40 年中国当代艺术史中,在经历85新潮后的第一轮东西方文化属性的碰撞与融合下,体现重要语言转折点的艺术创作。

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

关于展览

晋代书法家陆机写下牙色麻纸本墨迹《平复帖》,现存最早的纸上艺术作品由此诞生。此后,水墨书画的绵延发展令“纸”逐渐根植入中国艺术的基因。直至85新潮,海量西方文化艺术成果的涌入使广泛而深入的东西方文化碰撞及艺术语言转换成了此后40 年的主节奏。这期间,中国当代艺术家们的各色创作也留在了这段历史转折的印迹中。而在2020这个停顿的年份,回看过去近半个世纪中国当代艺术语言经历重要转折之下的艺术创作显得独具意义。

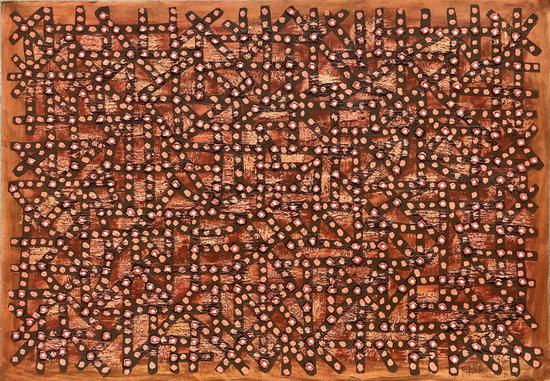

点、圆、几何体和曲状物的叠印重复与多变复合,记录着上海抽象绘画代表人物陈墙的创作轨迹。从早期具有明显的形式感与装饰性意味,到接近于西方几何抽象画派中“物即是物”概念的体现,再到转用宣纸作为创作主材料并开始以无意识的笔触进行近乎冥想的创作,陈墙的创作语言的数次转折隐约透露出中国当代艺术家在抽象创作领域的独特东方意味,也契合了艺术评论家高名潞先生对1990年代以来中国“抽象画”特征的理论化概括:注重修心自足的、精神无限性的抽象艺术家之作带有无止境的表现性,并生动体现着“极多主义”, 即超越了作品客体形式本身,表现在个人的特定生活情境中的特定感受及每天持续发展的过程。

参展艺术家中唯一位理工科出身的艺术家黄渊青之创作,则是由书法入绘画。在黄渊青看来,材料本身影射着某种文化属性,含义丰沛,而西方和中国对“纸”的概念则在该层面有着根本区别——西方传统绘画中的纸常用于素描或草图制作,是一种辅助材料;而中国传统艺术中的纸却是主要创作材料,以宣纸为例更是天然带着某种亲密的属性,需要被“温柔以待”。

从纸到布,从水墨到丙烯,从“重”到“轻”而后又反向互换……近15年间的一系列艺术语言转换中,黄渊青持续探索着东西方艺术表现手法背后截然不同的文化,如他所言“就像太极和拳击”。帆布与宣纸的矛盾属性也在黄渊青的作品中彼此滋养, 而不变的是其绘画中所体现的书写性。书写如隐秘而熟悉的自由痕迹,联合交织在作品表面的空间可能性,实现着艺术家强烈视觉情绪的塑造。“由不工求工,继由工求不工”至“不工者,工之极也”, 当表达成为自然而然的呈现,而非意志控制的结果,禅宗式的观念也在黄渊青笔下沉淀。

作为改革开放后第一批学院派油画艺术家,井士剑则基于对东西方哲学的深入研究,融汇成了多维度的视觉语言。2007年,井士剑开启了对“1/2理论”的探索。“1/2”所阐述的是片段的世界其任何一个事物非完整与完整的世界形象的显现。艺术家使用的瓦楞纸材料进行创作,通过对艺术源发生地的还原和人作为尺度的此时此在,重构出一幅幅世界的景观图像和描绘艺术世界的景观绘画,也同时引发了有关工业现成品在艺术中的角色、艺术的无用和有用性等一些列问题的观念探讨。而在近期创作中,井士剑又引入了巨幅宣纸拓印的表达手法,斑斑拓印的墨迹体现出明显的西方表现主义与东方水墨的融合,语言的转换张扬而直接。在他的作品中,传统与现代、东方与西方、个人与世界、理想与现实之间的关系深刻而奇妙地混合纠结,并存于某种对峙的张力。

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

关于艺术家

陈墙,1960年生于中国湖南。目前工作、生活于上海。作为上海抽象绘画的重要代表人物之一,陈墙一直致力于构建属于自己的抽象艺术世界。他的作品通过东西方艺术创作过程的混合,中国传统宣纸和油墨与西方亚麻帆布和涂料的运用,理性与情感的铺叠等不同的方式,展现出艺术家对内心矛盾与挣扎的直面,对生活本质的透彻领悟。

陈墙的作品曾于国内外多家重要机构展出。近期个展包括“余光 - 陈墙抽象作品展“,帕斯库艺术空间,瑪萨袅,瑞士,2017; “交叉 - 陈墙(1990与2015)”,艺博画廊,上海,2015;“陈墙“,Galerie Frank Schlag & Cie画廊,埃森,德国, 2013;”视觉意志——陈墙“,三条祗園画廊,日本京都,2013。参与的国际群展包括”纸间回想”,阿拉里奥画廊,上海,2020; ”轻重”,德玉堂,上海,2020;“今天的中国“,艾德维克美术馆,斯德哥尔摩,瑞典,2017;”“零度之维:抽象艺术的理性表达”,蜂巢当代艺术中心,北京,2017;”中国线 - 当代艺术研究”,年代美术馆,温州,2016;“时空书写:抽象艺术在中国”,上海当代艺术博物馆,上海,2015;“无形至上 – 来自中国的抽象绘画”,多巴赫胡乐尔当代艺术博物馆,多巴赫,德国,2014。他的作品收藏于中国美术馆、上海美术馆、余德耀美术馆、昊美术馆、德国Insel Hombroich 艺术基金会、上海红坊集团;以及中国、美国、加拿大、德国,瑞士、意大利、法国、日本、印尼等地方的私人收藏。

陈墙CHEN Qiang,Work 13-9,2013,布上宣纸、墨和油彩 Rice paper, ink and oil on canvas,120 x 90 cm

陈墙CHEN Qiang,Work 13-9,2013,布上宣纸、墨和油彩 Rice paper, ink and oil on canvas,120 x 90 cm

陈墙CHEN Qiang,Work 04-7,2004,纸本油画Oil on paper,79x79cm

陈墙CHEN Qiang,Work 04-7,2004,纸本油画Oil on paper,79x79cm

黄渊青,出生于上海,自幼学习书法,于20世纪80年代中期开始创作现代书法。1990年开始坚定抽象绘画的创作。90年代开始,艺术家开始尝试将书法经验与绘画语言相结合,着重探索书写性线条的表现力,以“写”多于“画”的方式完成,在反覆不断的书写、覆盖、重写的过程中,超越个人经验,将“自我”的存在降到最低,使表达脱离意志力的控制,成为最自然的呈现。身处在中国当代艺术引进西方潮流的前沿——上海,艺术家根植于传统,从书法、文人画等多种元素中吸收营养。其作品呈现传统和当代、东西方艺术之间的对话与融合。

艺术家近年重要展览包括:《纸间回想》(2020),上海阿拉里奥画廊;《轻重》(2020),德玉堂,中国上海;《意向江南》(2019),中国苏州美术馆;《星象 五年—水墨当下与未来研究》(2019),中国上海刘海粟美术馆;《触发》(2018),中国香港艺术门画廊;《黄渊青个展》(2016),德国柏林Galerie Albrecht;《形。象》(2010),中国上海张江当代艺术馆等。

黄渊青HUANG Yuanqin,无题Untitled,1998-2020,宣纸综合材料Mixed media on rice paper,77 x 55 cm

黄渊青HUANG Yuanqin,无题Untitled,1998-2020,宣纸综合材料Mixed media on rice paper,77 x 55 cm

黄渊青HUANG Yuanqin, 无题Untitled(现场图), 1998-2020, 宣纸综合材料Mixed media on rice paper, 97 x 85 cm

黄渊青HUANG Yuanqin, 无题Untitled(现场图), 1998-2020, 宣纸综合材料Mixed media on rice paper, 97 x 85 cm

井士剑,1960出生于中国辽宁省。毕业于中国美术学院油画系。现任中国美术学院教授、绘画艺术学院副院长,工作和居住于中国杭州。作为改革开放后的第一批学院派画家,井士剑的创作基于对东西方哲学的深入研究,融汇多维的视觉语言,不断探索艺术的可能性。在艺术家创造的世界里,时间可以恒定,空间可以重叠涌现,真实与虚幻共存。井士剑画作中的时空,既可以是折叠的,也可以是伸展的,并被赋予了哲学深度。

艺术家曾多次举办个展,包括“寓言”,山东美术馆,中国山东,2018;“蜗牛的宇宙和 戏谑的风景”,阿拉里奥画廊,上海,中国,2018;“驯化”,德国德累斯顿,2014;“江湖泛舟”,张江当代艺 术馆,中国上海,2009;“艺术地理”,中国美术馆,中国北京,2006;“漫步江湖”,上海美术馆,中国上海,2006等。作品被收藏于中国国家博物馆(北京)、中国美术馆(北京)、上海美术馆(上海)、四川美术学 院(重庆)等重要机构。

井士剑JING Shijian,光环Halo,2018

井士剑JING Shijian,光环Halo,2018

井士剑JING Shijian, 亦石亦书 No.3, Both Stone and Book No.3,2017,纸本水彩 watercolor on paper,36.5 x 20 cm

井士剑JING Shijian, 亦石亦书 No.3, Both Stone and Book No.3,2017,纸本水彩 watercolor on paper,36.5 x 20 cm

纸间回响:一封来信

/by 徐小丹(Penny Dan Xu)

1

2020年的疫情以及与之相伴的一系列危机迫使全球先后陷入停滞,画廊、美术馆、大学、商场长时间关闭,空空荡荡的城市仿佛一部被困在同一个长镜头中的电影。在这突如其来的停顿之中,个人、群体乃至国家的轨迹无可逆转的改变,以致于重启之后的社会仍将耗费数倍于隔离期的时间进行反思。

当代艺术机构与艺术家们在这次危机中负载了诸多文化反思的使命,从不同的角度重新审视个人与社会相互交织的历史。在疫情后推出的第二个展览”纸间回响”中,阿拉里奥画廊携陈墙(b.1960)、黄渊青(b.1963)、井士剑(b.1960)三位艺术家回顾自九十年代末至今的各具特色的纸本创作,回溯抽象艺术诞生之初的面貌,以及截至今年以来过往数十年间沉淀的思考与艺术实践。

2

关于抽象艺术的起源,有一段常常被提及的轶事。早期的康定斯基着力于印象派风格的风景绘画,有一天他外出返回画室,远远看见一张不知是谁的画,没有具体描绘的对象,但是韵律、结构令人震动。他走近一看,发现是自己的画了一半的画被倒置了。受到这件事情的触动,康定斯基开始了抽象艺术的创作。

这段轶事虽然无法求证真伪,倒也说出了抽象绘画的某种特质:它迫使创作者不断革新观看与思维方式。创作抽象绘画的过程与其说是手眼一致,共同打造图像的过程,不如说是作品与创作者之间长时间的博弈。

黄渊青与陈墙都属于兴起于八十年代末九十年代初,后来所称的”海派抽象“的上海艺术家群体。对这一代艺术家来说,选择抽象艺术作为创作语言,个人趣味只是一方面,或许归咎于特殊时代的转向更为确切。

出生于1963年的黄渊青在访谈中戏谑地提到,”小时候我们觉得中国是世界上最伟大的国家,八十年代以后却发现中国是世界上最‘糟’的国家之一。“ 这样的说法也许有些夸大,但在这苦涩的玩笑之中,足以瞥见八十年代前后的巨大落差如何令艺术家无所适从。文革时期及至文革之后一段时间中,艺术始终囿于社会主义现实主义的窠臼,文艺创作的目的单纯直接:为构建宏大的叙事,为政治服务,为人民服务。这样的艺术,从某种程度上来说,是幸福的,它赋予创作者伟大的使命感和驱动力;同时又极度虚无,只要应时应需,图像可以被无限篡改,叙事可以不断被重构。

在时代的转折点上,敏感的艺术家反应总是最激烈的。85新潮破坏性的宣泄和抵抗态度,很快便过度到90年代对政治符号的戏谑性使用、普遍的艳俗和更加激进的实验性艺术。在这样激荡的大环境之中,面对此起彼伏的运动、宣言,选择抽象,本质上,是选择”失语“与内省。抽象艺术家们希冀通过放弃对外部世界的依赖,寻得“只建立在它自身的内在法则之上的纯粹的审美活动”(夏皮罗)。正如陈墙在九十年代的日记中写道:“也许只有从我们对自己抽象性的交谈形式中,能较快地感受到自然内在规律的一种神奇魅力。好像把握了某种规律,我们便有了某种安全感。“

这样的渴求贯穿了抽象艺术的发展史,康定斯基、蒙德里安所处的时期正处于一个旧社会体系全面崩溃,“美丽新世界”仍在诞生之初的阵痛中,因此转而索求精神上的肯定。而二十世纪中期在美国、日本、欧洲先后发生的抽象艺术运动,也是艺术家们不约而同的对战后文化中艺术主体性与“在场”的诘问。

黄渊青的艺术实践强调纸笔之间微妙的关系,他绘画中的笔触与多年书法创作的经验、和他对线条品性的敏感一脉相承。对此,艺术家在许多访谈与文字中都曾详细阐释,这里不再赘述。我注意到,黄渊青的绘画时间超乎寻常的漫长,有的耗费数月,有的甚至经年。此次展览中的两幅作品竟贯穿了从1998年到2020年之间二十二年的时光。

黄渊青 HUANG Yuanqing,《无题Untitled》, 1998-2020年, 宣纸综合材料 Mixed media on rice paper, 77 x 55 cm 艺术家和阿拉里奥画廊 Artist and ARARIO GALLERY

黄渊青 HUANG Yuanqing,《无题Untitled》, 1998-2020年, 宣纸综合材料 Mixed media on rice paper, 77 x 55 cm 艺术家和阿拉里奥画廊 Artist and ARARIO GALLERY

黄渊青 HUANG Yuanqing, 《无题 Untitled》, 1998-2020年, 宣纸综合材料 Mixed media on rice paper, 97 x 85 cm 艺术家和阿拉里奥画廊 Artist and ARARIO GALLERY

黄渊青 HUANG Yuanqing, 《无题 Untitled》, 1998-2020年, 宣纸综合材料 Mixed media on rice paper, 97 x 85 cm 艺术家和阿拉里奥画廊 Artist and ARARIO GALLERY

二十二年间,不同时期的”书写“浓缩在一个平面中,已经难以分辨先后,这其中自我对话和顿悟的乐趣是艺术家留给自己的,无法一一道明。

杜尚在制作”大玻璃“时候,将其中一个部分留给了时间,也就是”大玻璃”下半部分那七个灰扑扑的“筛子”。

曼·雷,蓄灰 Man Ray, Dust Breeding, 1920

曼·雷,蓄灰 Man Ray, Dust Breeding, 1920

把”筛子“凸起的金属边缘做好之后,杜尚将“大玻璃”平放在工作室的地面,锁上门离开,一个月之后,他回来将”筛子“内的尘埃固定,随后再次离开。如此循环往复,一直到第七个月。七个“筛子”渐渐被尘埃填满,颜色从淡到浓,标示出时间的差异。这一过程被曼?雷记录下来,成为了著名的摄影作品《积蓄尘埃》(Dust Breeding)。

于杜尚而言,浮尘归纳了曾经发生的与正在发生的一切,是时间与事物最终的形态,就像他在工作室悬挂的警示牌所说:”蓄灰:值得尊重“ (Dust breeding: to be re-spected)。 同样的,黄渊青试图在画面中积蓄个体生命中跌宕起伏的体验,这些难以落于文字和具体形象的体悟,像无数条脉搏线一般落在画面上,渐渐沉积。每过一段时间,新的感受又转化为新的笔触加入画面,搅乱节奏、打破画面关系,再次改变作品的面貌。一件作品就这样随着创作者的人生自然生长、演变。用艺术家自己的话来说,“绘画的目的不在于求新…(而在于)一边不断获得新的体会,一边不断摆脱已有的经验。在来回往复中,得到一点真正的体验。作品的面目随之渐渐改变,而真正改变的是作者自己。“

相较黄渊青的浓郁厚重,陈墙的艺术显现出一种强烈的东方文士的内省。

陈墙,《Work 2000 -7》,2000 年,纸本油画 Oil on paper,55 x 79 cm 艺术家和阿拉里奥画廊 Artist and ARARIO GALLERY

陈墙,《Work 2000 -7》,2000 年,纸本油画 Oil on paper,55 x 79 cm 艺术家和阿拉里奥画廊 Artist and ARARIO GALLERY

陈墙的工作由宣纸上呈网格状的点开始,他先用墨汁在每个点上画上一个实心的圆形,随后宣纸被固定到画布上,再用油画颜料去覆盖每个圆形。紧接着,铅笔在尚未凝固的颜料上绘画或者涂抹,表层的颜色被搅动并相互混合,画作由纯粹的冷静理性演进至更为情绪化的体验。(王冠)

不仅创作的过程接近于严格的修行,陈墙长期的思考也围绕着”控制与失控“,”直觉“,”感知“等等议题。陈墙在笔记中流露出的思索,与十五世纪受到阳明心学影响的江南文人如出一辙。在近期针对疫情感悟的一篇文字中,陈墙写道: ”艺术的本意就是要让感知成为感知,让感知重获新的感知。“ 沈周深夜静坐,披衣而起,记”凡诸声色,盖以定静得之,故足以澄人心神情而发其志意如此“,两者遥相呼应,发出相似的回响。

王冠将陈墙的艺术实践分成三个阶段:1990年代是“潜意识式”的创作,2000年以后是“物理学式”的创作,而创作于2017年的作品则为“诗化式”的创作。在我看来,无论在哪个时期,陈墙的创作始终围绕着”秩序“与”失序“。艺术家在画面中设立了一系列规则,规则与规则相互交叠、制约,笔触在其中自由穿梭,各种记号交织、颤抖、交替,手感扰乱理性。从整体来看,”秩序“与”失序“咬合,构建出丰富的结构。

由此推想,陈墙执意抗拒附加的阐释,不断向观看者发出邀请,邀请人们以单纯的状态感知他的作品,或许是源于他出奇的肯定——肯定自己触及了语言、形象表层之下,某种共通的内在规律。

安东尼奥尼通过电影人物之口说:”每个显露的影像背后,都存在另一个更忠于事实的影像,而那背后又有另一个影像…以此类推到那无人能见的神秘实体的真实影像。” 陈墙绘画中层次繁复的”秩序”不也引诱着我们去感知最终的规律吗?

应该怎么做呢?借约翰?伯格之言,”试试把寂静的音量调高,高一点,再高,还要更高…”

3

井士剑展出的纸本综合材料作品出自从2007年开始探索的“1/2“系列。艺术家将”1/2“视为”包括了时间、人生、现象与状态等各种片段的整体”。

一贯以寓言式的风景画为创作主题的井士剑,在“1/2”系列中呈现出缓慢、内向的情绪和思考。一本厚重的”书“的形象反复出现——诚如艺术家的标题所示,它也许是书,也可能是一块石,更确切的说,画家用这个模糊的形象喻指”终点“。 就像诗人马拉美所提示的,艺术家终其一生的创作应构成一本书,而”世界最终的目的就是为了写出一本完美的书。” 在”1/2”中,另一半的图像与“书”产生隐秘的关联,诱发无尽的猜想和疑问,但是“书”和它长长的影子始终缄默不语,没有答案。

井士剑 JING Shijian 《亦石亦书 No.1 | Both Stone and Book No.1》, 2017年 纸本水彩 Watercolor on paper 艺术家和阿拉里奥画廊 Artist and ARARIO GALLERY

井士剑 JING Shijian 《亦石亦书 No.1 | Both Stone and Book No.1》, 2017年 纸本水彩 Watercolor on paper 艺术家和阿拉里奥画廊 Artist and ARARIO GALLERY

这批作品画在两张小小的瓦楞纸上。瓦楞纸奇异的形状不是由画家决定,而是由它的功能所决定的。瓦楞纸片原本用于保护画框边角,因此根据画框的厚度大小被切割成不同大小的三角形。这些廉价材料在陪伴作品抵达目的地之后随即被抛弃,井士剑将它们收集起来,形成作品,期翼将它们重新置于绘画之中并形成自身的价值。

这一系列基于废弃物的绘画令人想起一百年前欧洲的先锋艺术运动。1919年,汉诺威艺术家科特?施维特将通过四处漫游收集来的垃圾——玩具火车头、齿轮、木块,制作了一幅“浮雕绘画”。

科特·施维特,贵妇人的构成,Kurt Schwitters, Construction for Noble Ladies, 1919

科特·施维特,贵妇人的构成,Kurt Schwitters, Construction for Noble Ladies, 1919

这些被施维特称为”被拒绝之物“(Refuse)的材料,从自然中来,被工业打造成符合生产需要的”零件“,遗失了自己的历史,又再次被赋予新的历史。对于施维特而言,这些物件不仅仅是物件,它们与颜料、笔刷、线条无异;而“被拒绝之物的艺术”也与雕塑、油画一样,理应被视为美术(Fine Art)的新类别。

这种”拾荒者式“的创作并不罕见,与施维特同时期的许多艺术家,譬如塔特林,伊万? 谱尼,马克思?恩斯特 ,布列东,都热衷于漫游城市的角落,寻觅被遗弃的物件进行创作。

波德莱尔或许是第一个意识到”转瞬即逝“与”抛弃“是现代性可悲核心的人,他将”拾荒“喻为现代生活真正的标志。波德莱尔在诗中写道:“‘在资本主义的城市里,我们拥有一位不得不捡拾日常垃圾的人。他分类和收集那些大城市所扔掉的,丢失的,鄙视的,以及在它脚底下被碾碎的东西。。。这些垃圾将成为可以满足工业女神唇齿的有用之物。”

数十年后,沃尔特?本雅明拾起波德莱尔埋下的隐喻(analog),继续写道:”拾荒者与诗人:两者都热衷于’被拒绝之物‘,都在其他居民酣睡之时,享受孤独的畅游…诗人的步伐畅快,寻觅着灵光乍现的韵律;拾荒者的步伐时走时停,搜集每一件他遇到的弃物。“ 那些对自己的时代十分着迷,又保持着悲观与清醒的人,或许都可以从拾荒者身上看到自己的影子。” ”拾荒者的步履“成为后来包括本雅明在内的许多艺术家的创作方式,持续关注着那些现代生活边缘却具有反思价值的 ”被拒绝之物“ 。

本雅明认为波德莱尔的比喻具有普世的“预言性”,或许的确如此:一百年后,当世界再次急速奔向一个充斥着巨大生存危机的未来时,井士剑的目光也再次落在“被拒绝之物”上。这位当下时代的“拾荒者”,希冀从现实世界的碎片中寻得什么?

4

通常情况下,我们约定俗成的认为,一定尺寸范围内的、布面的绘画是“正式作品”,偏离这条规范的创作则多多少少带着“游戏”与“试错”的情绪,充满轻巧和意外。就像书信与著作之间的差异,”非常规“作品将缠绕作者的思绪坦然地摆在收信者面前。

在维也纳国家美术馆中,我曾见到过一幅鲁本斯的”非常规“作品。宽阔的古典展厅里挂满了鲁本斯的巨幅油画,健硕的人体、马群飞舞,交错穿梭,喧嚣壮丽。而在展厅的角落里,挂着一幅不起眼的小画,画的是哀悼耶稣。

彼得·保罗·鲁本斯,哀悼耶稣,Peter Paul Rubens, The lamentation over the dead Christ, 1614

彼得·保罗·鲁本斯,哀悼耶稣,Peter Paul Rubens, The lamentation over the dead Christ, 1614

在这幅不知是为大作品做的小稿,还是为谁定制的小作品里,耶稣毫无生机的瘫倒在地,僵硬的手臂别扭的挨着身体,皮肤发出灰冷的光,全无另一幅三联画《哀悼耶稣》中表演性的意味——我忽然明白,鲁本斯正向我这位数百年后的“收信者”诉说,说他正在思考”死亡“,不是舞台剧式的神圣的涅槃,而是向平凡肉体的泯灭投去目光,借着绘画一笔一笔剖析”死亡“。

聚集在阿拉里奥展厅中的三位艺术家的纸本作品也是如此,它们承载着诸多疑问,诸多思考,诸多领悟,等待观看者靠近,收启来信。

| 徐小丹 Penny Dan XU

布鲁塞尔自由大学艺术史博士候选人,同时从事艺术写作和著作翻译。于2014年翻译出版《艺术迷的自白:佩姬?古根海姆自传》,多篇论文发表于国际论坛、学术期刊,不定期为《艺术论坛》、《YISHU》等专业期刊写作。自2016年始组建Xn Office策展小组,分别于上海、香港、巴黎、东京等地策划展览。

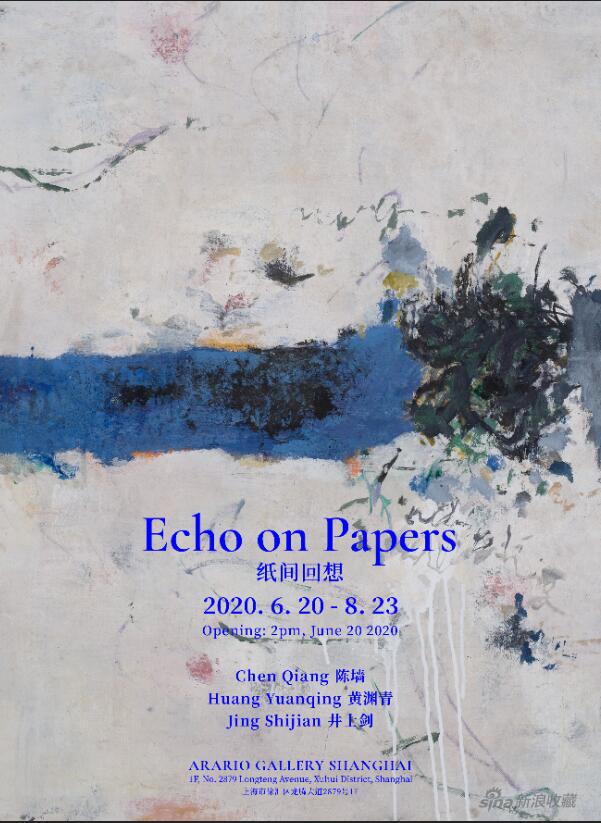

展览海报

展览海报

展览信息:

纸本绘画群展‘纸间回想’

陈墙|黄渊青|井士剑

展期: 2020.06.20 – 2020.08.23

展览地点:阿拉里奥画廊上海

画廊地址: 阿拉里奥画廊A2上海市徐汇区龙腾大道2879号1层